こんにちは!

相続診断士のヤーマンです!

「もし、相続が起こった場合に、相続税をいくら納めないといけないのだろう? 」

と気になってる方も多いと思います。

相続の問題はお金の問題でもあるので、あまり周囲の人に相談できませんよね?

そこで今回は相続税の計算の流れを説明しようと思います。

結論からいうと、相続税の計算はとても難解で複雑でとにかくややこしいです。

しかし、なるべくわかりやすく説明しますのでよろしくお願いします。

相続税の計算には相続税の概要を知ろう

相続税というものは、相続によって財産が相続人に移転した場合に納めなければならない税金です。

人にお金や財産をあげた場合は相続税でなく、贈与税となりますが、遺贈や死因贈与の場合は相続税が発生します。

また、生命保険なども契約類型によっては相続税が課税される場合があります。

相続税の計算には基礎控除額を知っておくことが大事

相続税の計算をするために知っておかなければならないことは、基礎控除額があるということです。

基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

相続する財産が基礎控除額以下の場合は相続税は納めなくてよいです。

例えば、相続した遺産の総額が4,000万円であり、法定相続人の数が2人であれば、「3,000万円+600万円×2(法定相続人の数)=基礎控除額4,200万円」となるので相続税は納めなくてよいです。

相続した遺産の総額が基礎控除額以下になる人も多く、相続税には「配偶者の軽減税率」といものがありますので、妻や夫は相続税を払わなくてよい場合があります。

相続税の計算の流れ

相続税の計算はどういった流れでしょうか?

ここからは相続税の計算の流れを詳しくみていきます。

相続税が課税される財産がどのくらいあるのか計算する

相続税の計算をするためには、相続税が課税される財産がどのくらいあるのかを計算しなければなりません。

では、相続税が課税される財産はどのように計算するのでしょうか?

計算方法は以下のようになります。

- 相続または遺贈により取得した財産の価格(本来の相続財産)

- 1に相続または遺贈により取得されたとみなされる財産の価格(みなし相続財産)をプラスする

- 2から非課税財産をマイナスする

- 3に相続時精算課税制度の財産贈与の価格をプラスする

- 4から債務及び葬式費用の額をマイナスする

- 5に生前贈与財産をプラスする

こうやって財産の価格を足したり引いたりすることにより、相続税が課税される財産が計算できます。

もうだいぶ分からなくなっていると思いますが、ここで大事なのは相続税が課税される財産と、課税されない財産があるということです。

簡単に説明すると、土地や現金、株券などの有価証券、家具、テレビなどの電化製品には相続税は課税されます。

しかし、お墓、仏壇、国に寄付した財産、債務、葬式費用には相続税は課税されません。

また、生命保険は契約類型により、相続税に当たるのか、贈与税に当たるのか異なってくるので注意で必要です。

生前贈与財産においても、亡くなる3年以内に贈与したものであれば、基本的に相続税の対象となります。

相続税の課税される財産を法定相続分で仮分割する

上記の計算方法により、相続税が課税される財産がいくらあるのかわかったと思います。

その相続税が課税される財産から基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を引きましょう。

そうすると、相続税が課税される遺産の総額(課税遺産総額)が出てきます。

この課税遺産総額を法定相続分で仮分割します。

それにより、各法定相続人の法定相続分に応じた取得金額、つまり、ひとりひとりに課される相続税の元の金額が算出されるわけです。

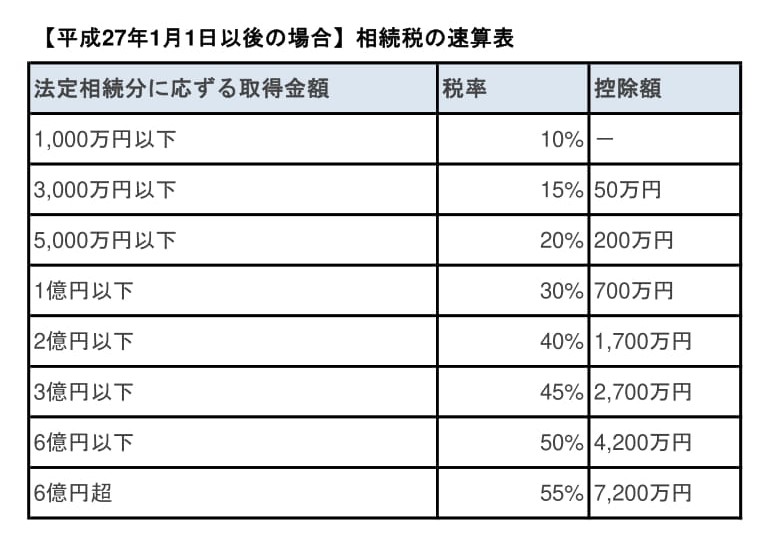

法定相続分で仮分割した額に税率を掛ける

上記の方法で計算した、各法定相続人の法定相続分に応じた取得金額に税率を掛け、控除額を引くと相続税が算出されます。

引用元:国税庁「国税庁ホームページの法令解釈通達」

相続税の計算はとても複雑でむずかしい!

上記の計算方法で、相続税は算出することができます。

もう一度ざっくり説明すると、まずは相続税が課税される財産がどのくらいあるのか調べて計算する。

そこから基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を引く。

この時点で、相続税が課税される財産が基礎控除額以下であれば相続税は課税されません。

その後、相続税が課税される財産から基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を引いた金額を法定相続分で仮分割する。

仮分割した金額に国税庁で決められた税率を掛け、控除額を引くと相続税が算出されます。

わかった方もいると思いますが、わからなかった方や、計算が面倒くさいと思った方は、無理することなく税理士のもとへ行きましょう!

わからないからといって気にする必要はありません。

そういった方のために専門家がいます。

相続税がいくら課税されるのか気になる方は、一度税理士に相談してみるとよいかもしれません。

また、相続税の納税の延滞や無申告、申告漏れや納税漏れをしてしまうと重いペナルティが課せられてしまいます。

たとえば延滞税が課せられる場合は、税率は以下のようになるようです。

延滞税の税率は令和3年分については年2.5%あるいは年8.8%で計算されます。

いずれの税率でも、一般的な金利計算より高い割合となるため、日数が伸びると負担が大きくなることが考えられます。

手続きを放置しておくと、結局は多くの税金を支払わなければいけないのですね。

相続税の納付が難しい場合は「延納」や「物納」などの救済措置もありますので、納税が難しい場合もぜひ専門家に頼ってみることをおすすめします。